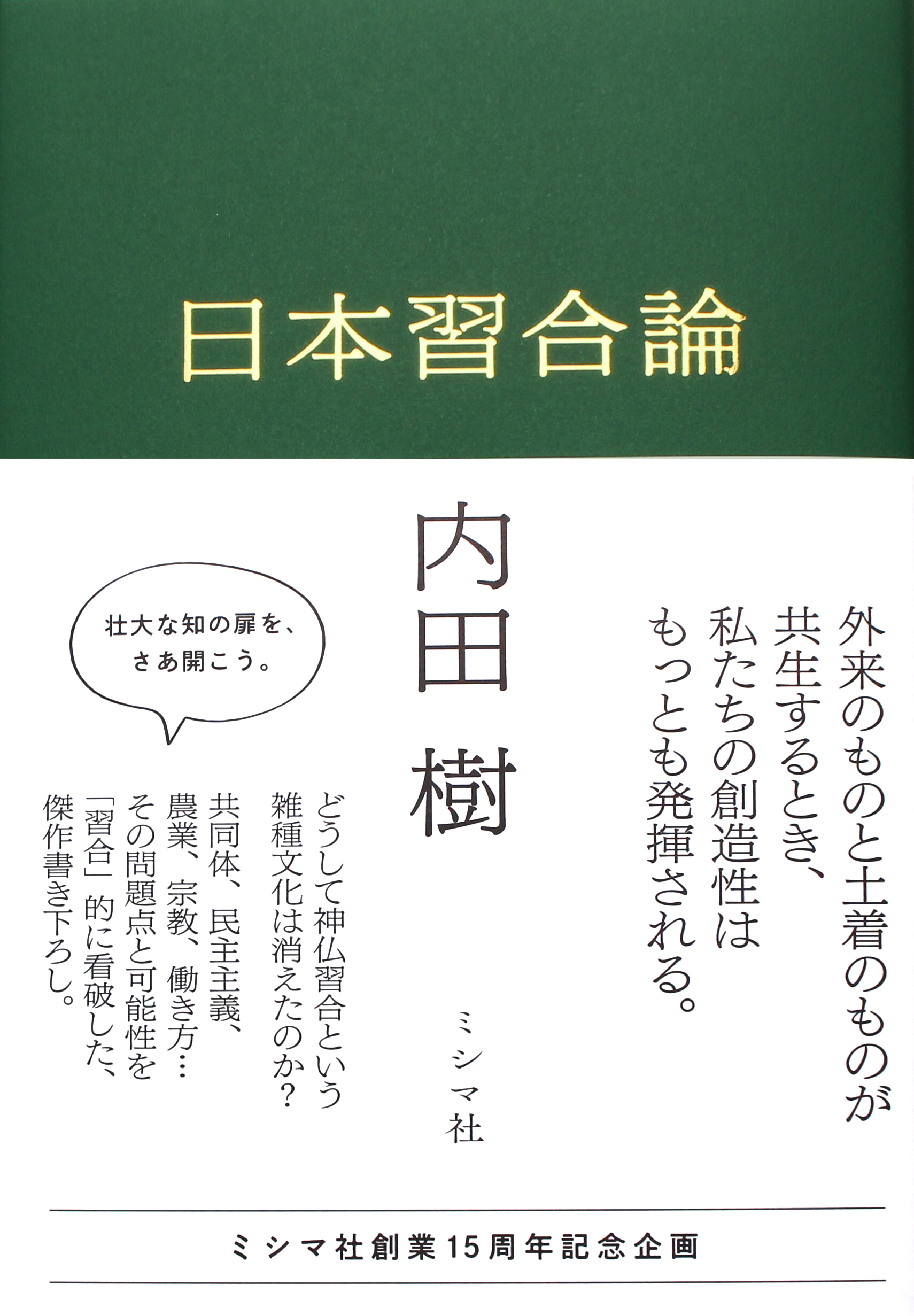

外来のものと土着のものが共生するとき、

もっとも日本人の創造性が発揮される。

どうして神仏習合という雑種文化は消えたのか?

共同体、民主主義、農業、宗教、働き方…

その問題点と可能性を「習合」的に看破した、傑作書き下ろし。

壮大な知の扉を、さあ開こう。

<<ミシマ社創業15周年記念企画>>

--------------------------------------------------------------

◆掲載情報

・1/22(金) 週刊読書人 書評掲載!

・2021/1/5(火)朝日新聞 半5段広告出稿!

・11/27(金)毎日新聞 全5段広告出稿!

・11/22(土)北海道新聞 書評(大澤真幸さん評)掲載!

・11/21(土)毎日新聞 書評(橋爪大三郎さん評)掲載!

・「週刊文春」(2020年11月12日号)に武田鉄矢さんによる書評掲載!

11/9(月)文春オンラインでも公開

・11/1(日)NHKラジオ「マイあさ」内「著者からの手紙」に著者出演、本書についてのインタビューが20分ほど放映されました。

・10/31(土)東京新聞、中日新聞に短評が掲載されました!

・10/26(月)朝日新聞 朝刊3面 半5段広告出稿しました!

・全国地方紙に著者インタビュー掲載(共同通信社より配信)

10/17(土):北日本、山陰中央新報、沖縄タイムス

10/18(日):日本海新聞、高知新聞、宮崎日日新聞、大分合同新聞、熊本日日新聞、琉球新報

10/25(日):佐賀新聞、徳島新聞、愛媛新聞、山陰新聞、神戸新聞、神奈川新聞、埼玉新聞

11/1(日):岐阜新聞

11/7(土):信濃毎日新聞

・10/16(金)茂木健一郎さんが動画で紹介くださいました!

・10/9(金)「内田樹の研究室」 で「ちょっと立ち読み」として本文を一部公開いただきました。

・9/30(水)朝日新聞 朝刊3面 半五段広告を出稿しました。

--------------------------------------------------------------

「話を簡単にするのを止めましょう」。それがこの本を通じて僕が提言したいことです。もちろん、そんなことを言う人はあまり(ぜんぜん)いません。これはすごく「変な話」です。だから、多くの人は「そんな変な話は聴いたことがない」と思うはずです。でも、それでドアを閉じるのではなく、「話は複雑にするほうが知性の開発に資するところが多い」という僕の命題については、とりあえず真偽の判定をペンディングしていただけないでしょうか。だって、別に今すぐ正否の結論を出してくれと言っているわけじゃないんですから。「というような変なことを言っている人がいる」という情報だけを頭の中のデスクトップに転がしておいていただければいいんです。それ自体すでに「話を複雑にする」ことのみごとな実践となるのですから。――あとがきより